文物和自然遗产作为不可再生、不可替代的优秀文明资源,承载着历史记忆与文化基因。近年来,阿拉善盟坚“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,通过非遗活态传承、文物科技保护、数字化展示等创新举措,持续推动文化遗产保护工作迈向新台阶,让古老文明在新时代焕发璀璨光彩。

近日,记者走进和硕特服饰非遗工坊,看到自治区级非遗代表性传承人娜仁其其格正专注地为顾客量身定制传统服饰。她巧妙地将传统纹样与现代设计融合,让传统服饰工艺重焕生机。

从2012年开始,娜仁其其格已免费为120余人传授蒙古族服饰制作技艺。“我们通过举办各类培训班,吸引更多年轻人了解蒙古族服饰文化,壮大传承队伍,确保工艺薪火相传。” 娜仁其其格告诉记者。

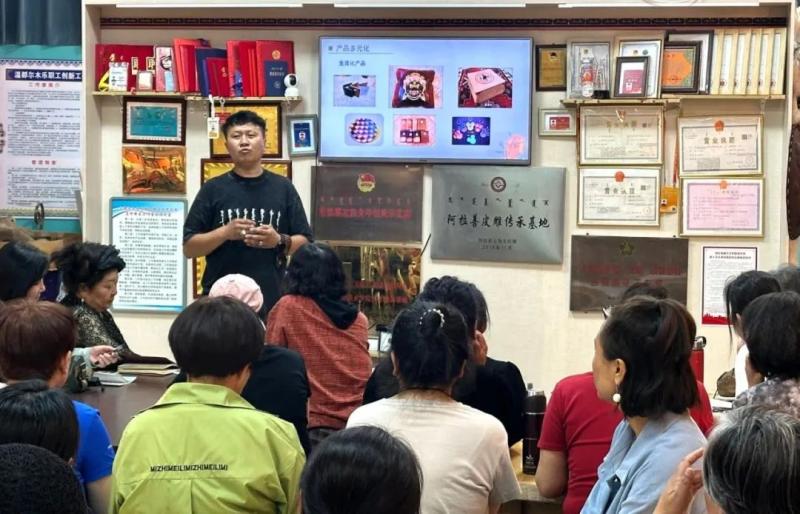

连日来,皮雕技艺培训班也在如火如荼开展。自治区级非遗项目皮雕技艺传承人温都尔木现场指导学员制作传统皮雕,并将皮雕技艺创新应用于钱包、腰带等日常用品。“此次培训吸引了30多名农牧民参与,我们不仅传授传统皮雕工艺,还教授阿拉善宝石镶嵌技法,助力农牧民掌握增收新技能,实现技艺传承与增收致富双赢。”温都尔木告诉记者。

为做好非遗传承工作,近年来,阿拉善盟精心打造了13个自治区级、盟级、旗级非遗工坊,搭建起传统文化传承的坚实平台,马鬃绕线、沙画等非遗特色课程广泛开展,让非遗走进千家万户。

在阿拉善左旗广袤的戈壁深处,有一支特殊的文物守护队伍,就是阿拉善左旗驼峰(长城)文物保护队。自2015年成立以来,队员们常年与风沙为伴,骑着摩托车或骆驼穿梭荒漠,定期巡查文物古迹,成功制止多起破坏长城的行为,成为守护历史遗迹的重要力量。

今年加入驼峰(长城)文物保护队的队员诺敏感慨地说:“虽然巡查工作辛苦,但能守护文物,一切都值得。”

走进阿拉善右旗博物馆,科技与历史交融的气息扑面而来。该馆运用文物高清照片、三维模型、场景VR复原等技术,按1:1比例,将场馆和文物以三维形式搬到网络上,实现线上线下融合的数字化展览体验。参观者只需滑动文物数字化展示屏,就能360度旋转欣赏珍贵岩画,并通过文字解说深入了解文化历史。“这种参观方式太新颖了,数字化手段让文物仿佛有了生命。”参观者严丽赞叹道。

近年来,阿拉善盟累计投入专项资金1000余万元,推进文物博物馆数字化建设,打破文物与观众之间的隔阂,让历史文化以更生动有趣的方式呈现在大众眼前。

如今,阿拉善盟已构建起国家、自治区、盟、旗四级非遗保护体系,拥有国家级非遗项目9项、自治区级非遗项目70项。拥有各级文物保护单位1250处,其中,全国重点文物保护单位4处,自治区重点文物保护单位32处。近三年来,年均开展各类非遗宣传、赛事等活动200余场次,吸引22万余人参与,文化遗产保护成果切实惠及广大百姓。

阿拉善盟文化旅游广电局副局长赵红霞表示,文化和自然遗产是阿拉善盟的宝贵财富,将持续加大保护力度,创新保护方式和传承手段,让更多民众共享遗产保护成果。

从非遗工坊的匠心传承

到戈壁深处的执着坚守

从数字展馆的科技赋能

到文旅融合的创新实践

阿拉善盟正奋力书写

文化遗产保护的时代新答卷

(孟燕 潘有为 陶温都素)

北疆新闻 | 内蒙古自治区重点新媒体平台,内蒙古出版集团•内蒙古新华报业中心主管主办的国家互联网新闻信息采编发布服务一类资质平台。

北疆新闻版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北疆新闻”的所有文字、图片和音视频,版权均属北疆新闻所有,转载时必须注明“来源:北疆新闻”,并附上原文链接。

二、凡来源非北疆新闻的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:bjwmaster@163.com。

版权声明:北疆新闻版权所有,未经书面授权,不得转载或建立镜像,违者依法必究。 本站违法和不良信息举报电话:15648148811蒙ICP备16001043号-1

Copyright © 2016- 北疆新闻 All Rights Reserved互联网新闻信息服务许可证:15120200009-1广播电视节目制作经营许可证:(蒙)字第631号蒙公网安备:15010502001245