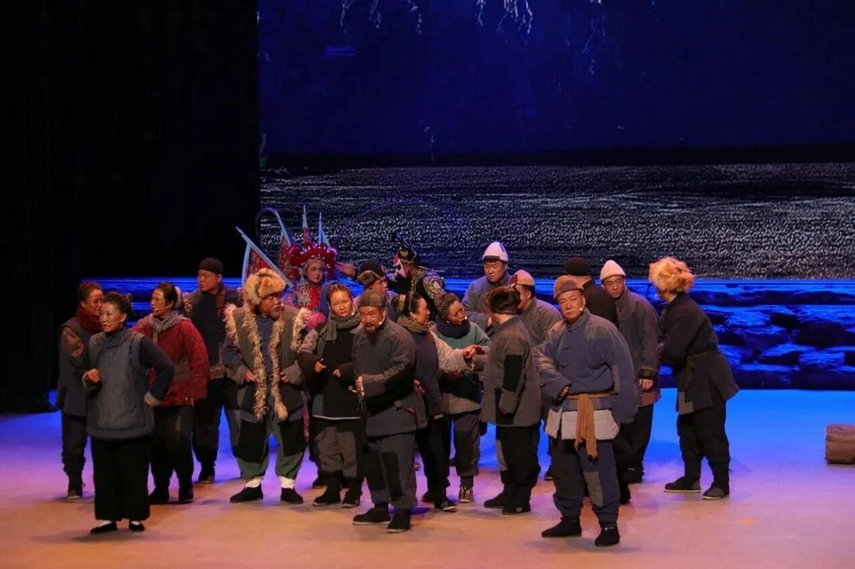

近日,入选内蒙古自治区“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀巡演剧目”的红色舞台剧《王老太太》,在阿拉善金色胡杨厅成功上演。作品以独特的艺术语言与深厚的文化自觉,不仅为观众带来深刻的审美体验,更在历史与当下的对话中,探索了以文艺形式铸牢中华民族共同体意识的全新路径。

大幕徐启,炮火声惊破了土默川的宁静。王家新院上梁的欢庆时分,一声高亢的二人台唱腔,如时光信使,将全场观众瞬间引入那段烽火连天的岁月。该剧以内蒙古大地淳朴的乡音乡情为叙事底色,娓娓道来一位普通农家妇女于家国危亡之际挺身而出,率全家追随中国共产党抗日的英雄事迹。这不止于一场艺术展演,更是一次深沉的文化寻根。它赓续着乌兰牧骑“服务基层,深入群众”的精神基因,使植根民间的二人台艺术,在新时代舞台上绽放出凝聚民族认同的馥郁芬芳。

一、导演思维:在历史真实与艺术真实的辩证统一

总导演梁斌的创作历程,彰显出可贵的历史责任感与艺术辩证思维。团队三度深入王老太太故居采风,七易其稿,乃至毅然推翻后三场重构剧本,体现了对历史本真的执着追寻。作品有意规避强烈的外部戏剧冲突,转而以“相对平淡的对抗”勾勒民众抗战的日常图景,正是这种艺术上的克制,反而孕育出直抵人心的内在力量。

从家园喜庆被战火撕裂的惊变,到亲睹暴行后的悲愤,直至义无反顾支持抗日的决绝,六幕戏如同六帧徐徐展开的民间画卷,细腻摹写出王老太太从守护“小家”到献身“大家”的灵魂史诗。此种导演思维,既包含对历史的敬畏,亦透射对艺术规律的尊重,在历史与艺术真实的辩证中,达成了作品的深刻思想与崇高美学。

二、乌兰牧骑精神:艺术创作与土地生命的深层互动

乌兰牧骑队员的“一专多能”优秀品质,在该剧创排演出中得到生动实践。土默特右旗乌兰牧骑队员全员投入,成功塑造了四十余个血肉饱满的角色。他们坚持“深入生活、扎根人民”的创作底色,将艺术作品深深扎根在党和人民的奋斗历程中。

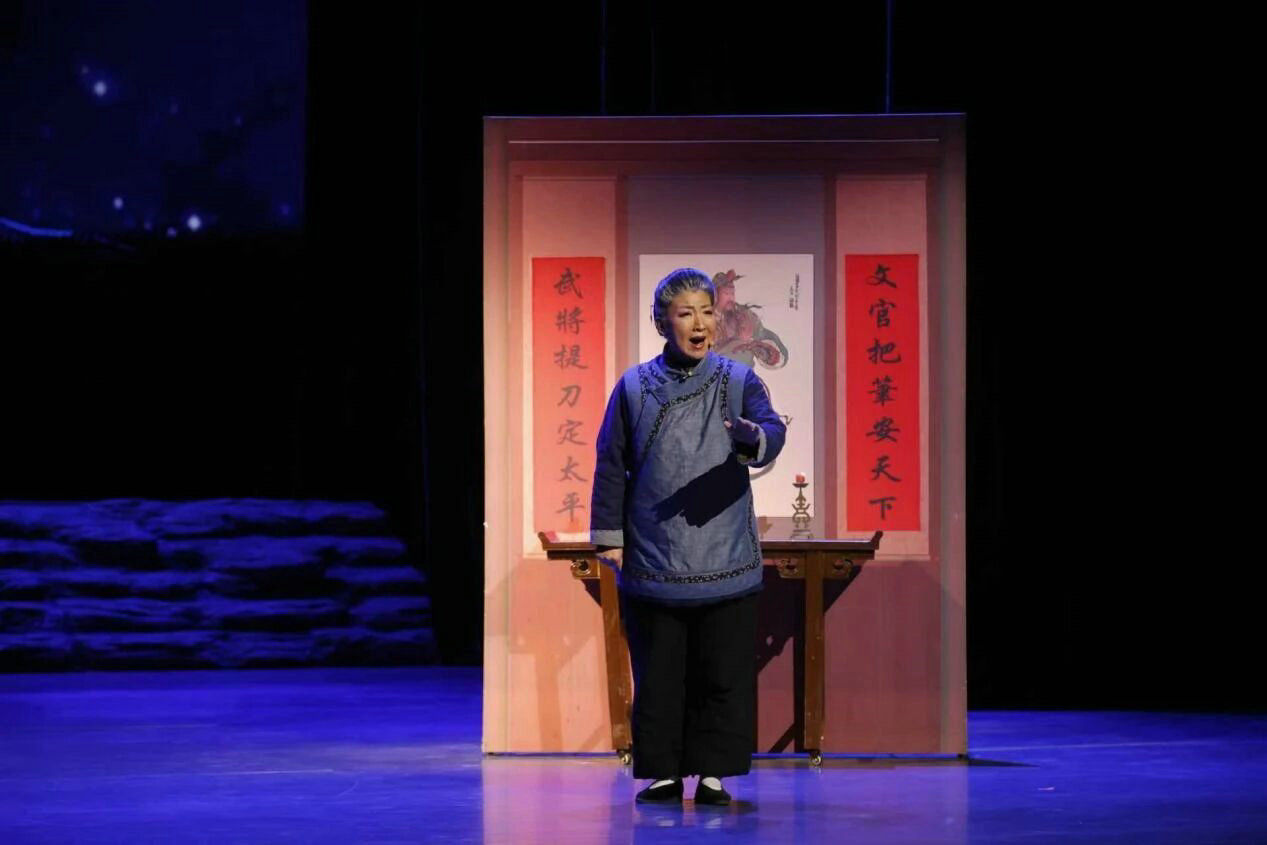

36岁的主演刘彩凤为准确塑造55岁的王老太太,从语言神态到形体步态皆精雕细琢,悉心揣摩“三寸金莲”的步态特征;化妆团队为还原历史质感,于细微处见真章;演员们为了贴合剧中形象,在高强度排练中,还咬牙坚持减掉多余体重……。这种对艺术极致的追求,正是乌兰牧骑“不漏掉一个蒙古包”服务精神的生动体现。尤为重要的是,创作者在塑造英雄的过程中,自身亦经历了深刻的精神淬炼,这种创作主体与表现对象之间的双向滋养,让乌兰牧骑精神在新时代迸发出蓬勃生命力。

三、二人台艺术:民间形式与宏大叙事的审美融合

二人台,这门深植于土默川的文化艺术,在此剧中超越了其表演形式本身,化身为连接历史记忆与时代精神的情感纽带。剧目创造性地以这一地方艺术形式承载革命历史题材,使红色记忆借助本土文化的血脉重获新生。

当“好端端的国,好端端的家,闯进帮强盗来糟蹋”的唱词响彻剧场,那悲怆高亢的腔调中满载着家园被毁的切肤之痛,地域艺术形式与家国宏大叙事在美学层面上实现了深度融合。这一艺术抉择,既是对北疆文化的深度挖掘与传承,亦是以文化认同促国家认同的创新实践——它让红色记忆通过本土文化的毛细血管,自然而深刻地浸润当代观众的心灵。

四、共同体叙事:个人命运与民族复兴的深刻共鸣

《王老太太》通过个人命运与民族命运的紧密交织,艺术化地构建了中华民族共同体的叙事表达。王老太太从守护小家的传统妇女,转变为毁家纾难的民族英雄,其形象生动诠释了“家是最小国,国是千万家”的深刻哲理。

剧中中国共产党员发动群众、组织群众的场景,具象化地展现了其在凝聚民族力量中的核心作用。大青山根据地的艰苦卓绝、至亲接连牺牲的悲怆,既揭示了抗战的极端艰难,更彰显了各族人民在中国共产党领导下团结一心、宁死不屈的钢铁意志。这种叙事并非生硬的概念灌输,而是凭借艺术的感染力,引导观众在情感共鸣中实现精神的自觉认同,在审美体验中完成价值的内心升华。

结语:艺术的精神传承与文化使命

《王老太太》的成功创演,为新时代如何运用文艺形式铸牢中华民族共同体意识提供了宝贵启示与典范。它昭示我们:红色文化的传承必须找到与地域文化、民间文艺的创造性结合点;历史记忆的唤醒有赖于艺术真实与历史真实的完美统一;共同体意识的塑造亟需创作主体与接受主体之间的深度共鸣与情感共振。

观众哈承港说:“今天看了这部剧,我特别感动,深感和平来之不易。演员的每一个眼神、每句唱腔,都让我真切地感受到抗日英雄不只是历史书上的名字,还有像‘王老太太’这样有血有肉的普通人。”当不同年龄段的观众在与演员的共情中感悟革命精神,当家长带着孩子自觉接受红色文化熏陶,这部剧作深远的社会价值与文化意义便得到了最充分的彰显。

北疆文化的厚土滋养了二人台的艺术芬芳,乌兰牧骑的精神烛照着文艺工作者的创作初心。《王老太太》不仅是一部舞台剧,更是一座连接历史与当代、个体与民族的文化桥梁。它用艺术最本真的泥土气息,让革命记忆历久弥新,让铸牢中华民族共同体意识深植人心,在这片曾被热血浸染的土地上,催生出更加绚烂夺目、生生不息的民族团结之花。

北疆新闻 | 内蒙古自治区重点新媒体平台,内蒙古出版集团•内蒙古新华报业中心主管主办的国家互联网新闻信息采编发布服务一类资质平台。

北疆新闻版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北疆新闻”的所有文字、图片和音视频,版权均属北疆新闻所有,转载时必须注明“来源:北疆新闻”,并附上原文链接。

二、凡来源非北疆新闻的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:bjwmaster@163.com。

版权声明:北疆新闻版权所有,未经书面授权,不得转载或建立镜像,违者依法必究。 本站违法和不良信息举报电话:15648148811蒙ICP备16001043号-1

Copyright © 2016- 北疆新闻 All Rights Reserved互联网新闻信息服务许可证:15120200009-1广播电视节目制作经营许可证:(蒙)字第631号蒙公网安备:15010502001245