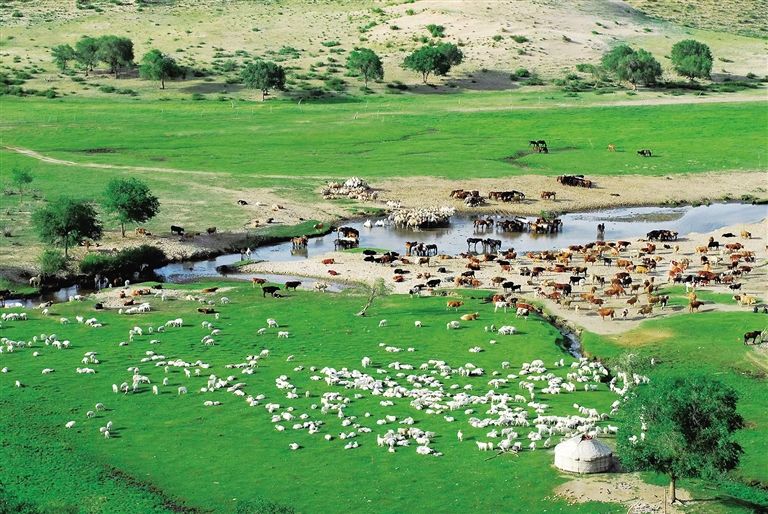

美丽的阿巴嘎草原。呼努苏图摄

这是一片能让人听到历史回响、思考生命哲学的土地。

从岩画的视觉史诗,到红色岁月的热血忠诚,再到潮尔道声音中万物的共鸣,阿巴嘎旗,始终以一种深沉而持续的方式,回应着关于人、自然与信仰的永恒命题。

石凝哲思 目贯古今

在这里,视野被彻底溶解。眼前草色铺展,爬过丘陵的脊背,漫过洼地的盆缘,似草原呼吸般,每一次起伏都推着这绿色的潮水向天际线涌去。

在这极致的辽阔中,远古哲思开始苏醒。

瞧,人面像岩画就在那里!

那是一张被永恒固定住的表情。那环状的双目,是这一切的焦点。

“岩画中极度夸张和符号化的眼睛,突出了眼睛的中心地位。”中国岩画学会副会长杨超说,“史前先民认为异常的眼睛是智慧、神性和超世俗洞察力和通神能力的一种体现。阿巴嘎人面像岩画的眼睛表达与伏羲‘双瞳四目’一起构成了中华早期文明对超‘视觉’的神圣表达。”

这张人面像存在于岩石的相邻两面。岩石天然的、不可驯服的棱脊,成为一道界限,将面庞一分为二,造就了它的“阴阳”之相。阳面,沐于光中;阴面,藏于影下。

“我把它称为阴阳面人面像,在阿巴嘎旗拜兴给呼都嘎岩画点,目前共发现此类岩画11处。”阿巴嘎旗博物馆原馆长陈海峰认为岩画反映了古人对宇宙规律朴素的哲学理解,而这种特殊的阴阳面人面像岩画“是否是先民们在不断了解大自然、适应大自然的过程中,对于自身、天地、事物产生‘一分为二’思想意识的反映?”

陈海峰从2006年开始,便记录这些“哲思”,他制作并随身携带着岩画调查卡,一副扑克牌大小,每张卡片上有岩画的坐标、照片等信息。目前已经记录有6个岩画点、680多组、1670多幅岩画,题材多样而丰富,包含动物、人物、车辆、符号、几何形、人面像等。

磨制、敲凿、划刻,生活在这里的先民用古朴粗犷的线条描绘出太阳星宿、神灵人像、舞蹈祭祀、狩猎放牧、生殖繁育、圆环符号等,映照出他们的内心世界和生产生活场景。

“被列入《世界遗产名录》的广西崇左花山岩画,90%以上的图案是蹲踞式人形图案,它是花山岩画中名气最大的主题和要素,我们这里也有类似图案。”陈海峰带记者走到另一块岩石处,指着“蹲踞式人形”岩画说。

在杨超看来,“蹲踞式人形”是一个具有世界意义的文化现象。阿巴嘎旗岩画中的“蹲踞式人形”图案,是古代文化互动的结果,尤其是通过“内亚山地走廊”和中亚草原文化深度互动的结果。

中国人民大学历史学院考古文博系教授王晓琨曾于2016年秋,带领团队与锡林郭勒盟文物管理站对锡林郭勒盟境内的岩画进行了首次全面考古调查。他认为,锡林郭勒地处欧亚草原的东南边缘,自石器时代起,就是中国北方地区的阴山河套、西辽河与贝加尔湖等地区交流融合的前沿,特别是在青铜时代戎狄等游牧民族的孕育、中国北方文化带的形成过程中,都起到了重要的平台与通道的作用。

岩画群的发现是一系列考古发现的前兆。考古发现证明:在阿巴嘎旗地域内,留下了远古人类在此繁衍生息的众多遗存。阿布盖洞穴遗址,留下了旧石器晚期人类活动的石器遗物;丹仑吐仑遗址、汗贝庙石器遗址等为新石器时代遗址。

进入古代,则有金界壕蜿蜒横亘在阿巴嘎旗北部草原;始建于1864年(清同治三年)的杨都庙,曾为锡林郭勒盟五部十旗会盟场所……

纵观历史,各民族在这片土地上相继登场,在互学互鉴中共生,在互融互通中共进,共同熔铸了中华民族多元一体的宏大格局。

雪原忠魂 信仰永铸

先民将哲思铭刻于岩石,以期永恒。数千年后,另一种信念则用热血与生命,将一段段红色传奇,深深镌刻进这片土地的记忆之中。

这里曾作为内蒙古自治运动的大后方,孕育了追求解放的信念火种。矗立的烈士纪念碑,至今仍在诉说着那段由信念照亮的风雪征程。

1948年10月,中共锡察巴乌工委在贝子庙召开会议。会后,12月6日,中共察哈尔盟工委代书记肖诚、盟长苏剑啸以及充实察哈尔盟的同志一行共27人踏上了返回察哈尔盟的路途。

12月8日拂晓,在沙布日台,他们与土匪发生遭遇战。土匪逐步增加,最后增至200多人,敌人火力占据了绝对优势。

沙窝之间子弹横飞,然而,没有人后退。受伤的苏剑啸左臂流血,高喊:“我还有一只手能打敌人!”朱玉珊腰部负了重伤,腿也被炸断,仍趴在沙地上继续战斗,鼓励战友:“要坚持住!”牛润清焚烧完机要文件,便拿起机枪挺身扫射。

最震撼的一幕发生在血色黄昏。为掩护战友突围,肖诚、苏剑啸、德力格尔3人毅然冲进东沙窝将敌人火力引了过去。在最后一刻,他们把最后一颗子弹留给了自己。朱玉珊已有身孕的妻子乌玉林突围时中弹落马,也英勇牺牲。

“这场战斗共有18人壮烈牺牲,他们中有汉族、有蒙古族,有丈夫、有妻子,还有未出生的孩子,每每讲起他们的故事,都能感受到那种超越时空的信仰之力。”阿巴嘎旗博物馆馆长苏日娜眼圈泛红。她坦言,这段历史总让听众掩面落泪、久久驻足。“所以我往往不忍讲述得太过详细,”她轻声说,“但我们依然要讲——因为每一次讲述,都是一次铭记;每一次聆听,都是一次穿透时空的致敬。”

天地和鸣 生生不息

战火的硝烟终将散去,烈士的忠魂已然融入这片土地的沉默与辽阔之中。而在阿巴嘎,这种对天地的敬畏,对生命的沉思,早已通过另一种更为古老而深邃的声音,传承了千百年——那便是潮尔道。

“潮尔道”是蒙古语,“潮尔”有“回声”“和声”之意,“道”为歌唱,整体意为“和声演唱”。其内容庄重肃穆、含义古朴、哲理深刻,只有在严肃、庄严隆重场合方能演唱。2010年,多声部民歌(潮尔道——阿巴嘎旗潮尔)列入国务院、文化部第三批国家级非物质文化遗产名录中。

点开阿巴嘎旗文化馆馆长包玉梅在朋友圈晒出的视频,那如大地沉吟、清澈辽远的声音瞬间穿透心灵。

它不像是来自喉嗓,而像是直接从大地深处升起,与风声、马嘶、远古的回响融为一体。

“这是旗里为举办‘弘扬北疆文化 铸牢中华民族共同体意识’全区潮尔道、长调培训班制作的宣传视频,培训班在苏乙拉图潮尔道传习所开班。”包玉梅介绍道。

苏乙拉图是国家级非遗潮尔道代表性传承人,2019年,他在阿巴嘎旗洪格尔高勒镇巴彦洪格尔嘎查自筹资金建立了多声部民歌(潮尔道——阿巴嘎潮尔)传习所。

深知潮尔道口耳相传的珍贵与脆弱,保护与传承已成为阿巴嘎旗自觉肩负的文化使命。

自2008年起,阿巴嘎旗文化馆便开展了一系列扎实的抢救工作。工作人员奔走于草原深处,寻访年事已高的民间艺人,通过细致的录音、录像,成功搜集整理了失传已久的14首潮尔道传统曲目。2016年,携10名民间艺人及潮尔道代表性传承人与内蒙古艺术研究院合作录制了《前世积福》CD专辑。

2012年5月11日,阿巴嘎旗文化馆成立了“潮尔道传承、保护和发展协会”;2014年5月,阿巴嘎旗兴建了一座3525平方米的潮尔道传习所,并在旗内各中小学开设多声部民歌(潮尔道——阿巴嘎潮尔)兴趣班,“千校计划”全面铺开……

“阿巴嘎旗是潮尔道文化生态保护区,我们建立了旗、苏木镇、嘎查、牧户四级传承体系,与10名潮尔道传承户签订了保护责任书,不定期开展传承活动。”包玉梅说,“2013年至今共举办了6次全盟潮尔道培训班,自2016年起每年都会举办潮尔道专场演出,还举办了2场潮尔道大赛。”

为进一步推动潮尔道走向更宽广的大舞台,阿巴嘎旗将“保护+传承+推广”融为一体,2000年至今,该旗在北京、上海、河南、哈尔滨、呼和浩特等地参加交流演出,并获得众多荣誉和观众的热情欢迎。

10月14日至10月17日,阿巴嘎旗文化馆一行走进中国音乐学院开展演出及授课活动。此前,该馆已被中国音乐学院授予“校外实践与美育基地”称号。以潮尔道为重要载体,双方携手将古老的文化遗产与现代音乐教育体系有机融合,使其在当代焕发新的生机与活力。

如今,这古老而睿智的声音仍在世代传唱,自然的哲思于血脉中延续,如草原上万物生生不息,诉说着北疆大地对和谐共生的永恒追求。(记者 于海东 哈丹宝力格 李倩)

北疆新闻 | 内蒙古自治区重点新媒体平台,内蒙古出版集团•内蒙古新华报业中心主管主办的国家互联网新闻信息采编发布服务一类资质平台。

北疆新闻版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:北疆新闻”的所有文字、图片和音视频,版权均属北疆新闻所有,转载时必须注明“来源:北疆新闻”,并附上原文链接。

二、凡来源非北疆新闻的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱:bjwmaster@163.com。

版权声明:北疆新闻版权所有,未经书面授权,不得转载或建立镜像,违者依法必究。 本站违法和不良信息举报电话:15648148811蒙ICP备16001043号-1

Copyright © 2016- 北疆新闻 All Rights Reserved互联网新闻信息服务许可证:15120200009-1广播电视节目制作经营许可证:(蒙)字第631号蒙公网安备:15010502001245